6年生の卒業を祝う会が行われました。

子供たちは、6年生にこれまでの感謝の気持ちを伝えたいと、学年ごとに準備を進めてきました。今日の会に向けて、1年生はメダルをつくり、2年生は招待状をつくりました。今日の会では、3、4、5年生は、それぞれ楽しい発表をしました。また、6年生からも、下級生への感謝の気持ちを楽しい劇で表現し、配膳台のカバーがプレゼントされました。

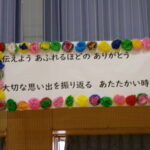

お互いにこれまでの感謝の気持ちを伝え合うことができ、とても温かい時間となりました。6年生が卒業するまでもう2週間余りとなりました。卒業式で送られる側も、送る側にもまだ卒業式が近いという実感はないかもしれませんが、卒業までの短い時間を互いに大切にして仲良く過ごしてほしいと思います。